Alessandro D’Avenia – Corriere della Sera

«Ho appena subito l’ennesimo ricovero: il sesto in un anno e mezzo. Mi sento morire perché non riesco a dare un nome al dolore che provo. Ho tentato di farla finita perché mi odio. Odio il mio corpo che ha recuperato peso; odio me stessa perché mi sento inadatta alla vita. È forse sbagliato liberarsi del dolore di non essere all’altezza?». Ricevo regolarmente messaggi come questo della settimana scorsa da parte di un’adolescente. Non posso più tacere. In Italia il suicidio è (dopo gli incidenti stradali) la seconda causa di morte nella fascia 10-24: si tolgono la vita quattro giovani alla settimana. Se negli ultimi anni i suicidi sono diminuiti, tra i giovanissimi sono però enormemente aumentati i comportamenti suicidi: autolesionismo, ritiro sociale e tentativi di togliersi la vita (ignorando dipendenze e disturbi con esiti letali). Un recente studio internazionale del Journal of Child Psychology and Psychiatry rileva che in Europa il 28% degli adolescenti (Italia 20%) attua questi comportamenti. All’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Roma le richieste di pronto soccorso per tentato suicidio negli ultimi anni sono aumentate di 20 volte. Analoga la situazione all’Ospedale civile di Padova dove è stato girato un documentario di un’ora, dal titolo «Come stanno i ragazzi» (su Raiplay), che consiglio a genitori, educatori e ragazzi. Questi dati precedono la pandemia che non ne è la causa, ma che ha peggiorato l’esistente, soprattutto con la chiusura delle scuole: ansia e depressione sono raddoppiate (1 adolescente su 4 ha sintomi depressivi e 1 su 5 disturbi d’ansia). Sul suicidio e i suoi sintomi c’è una rimozione collettiva. Che cosa possiamo fare?

Mentre scrivevo questo pezzo ho ricevuto una brevissima lettera da un quindicenne: «Buongiorno professore, mi scuso se mi permetto di scriverLe questa mail pur non essendo un Suo studente e di abusare del Suo tempo. Sarò breve. Non ho avuto genitori, non ho maestri, non posso avere amici: non ho e non sono nulla. 1. Che faccio? 2. Perché devo pagare io il conto? 3. Che se ne farebbe, Lei, di me?». Come si vede il più delle volte sono richieste di relazioni significative, tentativi di uscire da una solitudine soffocante, in assenza degli adulti di riferimento. Questi ragazzi, dall’identità fragilissima, bombardati da messaggi che fanno coincidere felicità e successo (non hai limiti, tutto è possibile, lo decidi tu che cosa sei e vuoi diventare, auto-costruisciti), si spezzano e chiedono aiuto come un altro che mi ha scritto: «io non voglio funzionare, voglio vivere!». L’anoressia del sé, che è carenza d’amore gratuito e di senso della vita, li porta a pensare di doversi «produrre»: non vivo perché sono unico ma per diventare unico, non vivo perché sono un dono per il mondo ma per costringere il mondo ad amarmi, e così devo «costruirmi» (dalle foto sui social alla carriera), ma non ho le forze. Siamo noi adulti ad aver trasmesso loro questa antropologia della performance. Ma noi non siamo padroni della vita, non ce la siamo data, la vita è naturalmente e gratuitamente «ereditata»: il naturale e felice sviluppo di infanzia e adolescenza prevede la presa di coscienza del fatto che la vita mi è stata donata e che per questo sono chiamato a donarla. Perché questo accada però il messaggio da «tutto è possibile» e «sei padrone della vita» deve cambiare in «tutto è ricevuto» e «sei autore della vita» (autore, dal latino augeo, significa «far crescere» e non «creare da zero»). Diventare «autori» libera le energie del corpo e della psiche rivolgendole all’aumento della vita stessa, in sé e attorno a sé. Non mi devo, come purtroppo diciamo loro, «realizzare» (come se non fossi già reale) grazie a performance, validate e valutate da altro e altri, ma sono chiamato a «compiermi» a partire dalla verità di chi sono, con i miei limiti e pregi: non «diventa ciò che vuoi» (costruisciti da zero e da solo), ma «diventa ciò che sei/puoi» (fiorisci e dai frutto a partire dall’eredità ricevuta e dalle relazioni primarie). Ma questo accade solo se si dà libertà come base di partenza.

Liber è infatti la parola che in latino indicava la condizione di chi può ereditare, non per merito, ma per nascita: liberi erano semplicemente i figli, e si aggiungeva l’aggettivo ingenui (nati così), per indicare i nati liberi a differenza di chi veniva magari «liberato» dopo (i liberti erano schiavi resi liberi). Se un bambino/ragazzo non riceve, in famiglia e a scuola, un’eredità gratuita di senso e di amore, questa «ingenuità» della libertà (poter appartenere sempre e comunque a qualcuno anche quando non «funziona» niente), diventa prigioniero delle aspettative altrui basate su modelli che la cultura propone per «diventare qualcuno», in cui il fine non è aver successo come sbrigativamente e moralisticamente giudichiamo, ma riuscire a farsi amare nel modo oggi dominante: imporsi all’attenzione di tutti.

I social non sono la causa ma l’occasione per riuscirci, mi consentono di essere sempre presente nella mente dell’altro, di «appartenergli», di sentirmi figlio, ma sono io a dover tenere alto il livello di attenzione: un appartenere che non libera ma imprigiona. Prigioniero in latino si diceva captivus (rimasto nel nostro «in cattività», per indicare animali forzatamente separati dal loro ambiente). Il «cattivo» non è malvagio, ma prigioniero di una narrazione falsa di cui ha però bisogno per vivere, e da cui non si può e non si sa proteggere perché non ha fatto in tempo a strutturare l’identità che deriva dall’aver interiorizzato che la sua storia è già bella a prescindere dalle prestazioni in termini di fare, avere, apparire, con standard irraggiungibili e conseguenti problemi di autostima e ansia. «Liberi» sono quindi coloro che ricevono il mondo intero in eredità, generati si scoprono generativi: autori di vita. Ma se un ragazzo riceve questa eredità «sotto condizione», cioè è «figlio» (appartiene) solo se se lo merita o se soddisfa le attese di chi lo ha messo al mondo, non è «libero» ma «prigioniero» dell’adulto, per esistere deve adeguarsi e (ri-)prodursi. Molti ragazzi così si scoprono «cattivi» (prigionieri), educati al «potere» e non al «poter essere», al «funzionare» non al «vivere»: «crescono in cattività». E sono inutili sia le tardive strette «disciplinari» («non hai valori! sei debole!»), sia gli atteggiamenti iper-protettivi («faccio io al posto tuo»), stili educativi che confermano: così come sei non vali nulla. Mai abbiamo avuto tanti strumenti e ausili (tecniche) per educare e mai ci siamo sentiti così impotenti nel riuscirci, ma proprio questa crisi antropologica fa emergere la necessità di uno stile nuovo: un modo di educare che porti i ragazzi a una relazione «vitale» e non «funzionale» con sé, con gli altri e con il mondo. Serve una «autorevolezza della vita» (far crescere) che renda «autori della vita» (suggerisco dal punto di vista filosofico e sociologico il recente La porta dell’autorità di Mauro Magatti e Monica Martinelli e da un punto di vista psico-pedagogico i libri di Matteo Lancini: Abbiamo bisogno di genitori autorevoli; L’età tradita; Cosa serve ai nostri ragazzi).

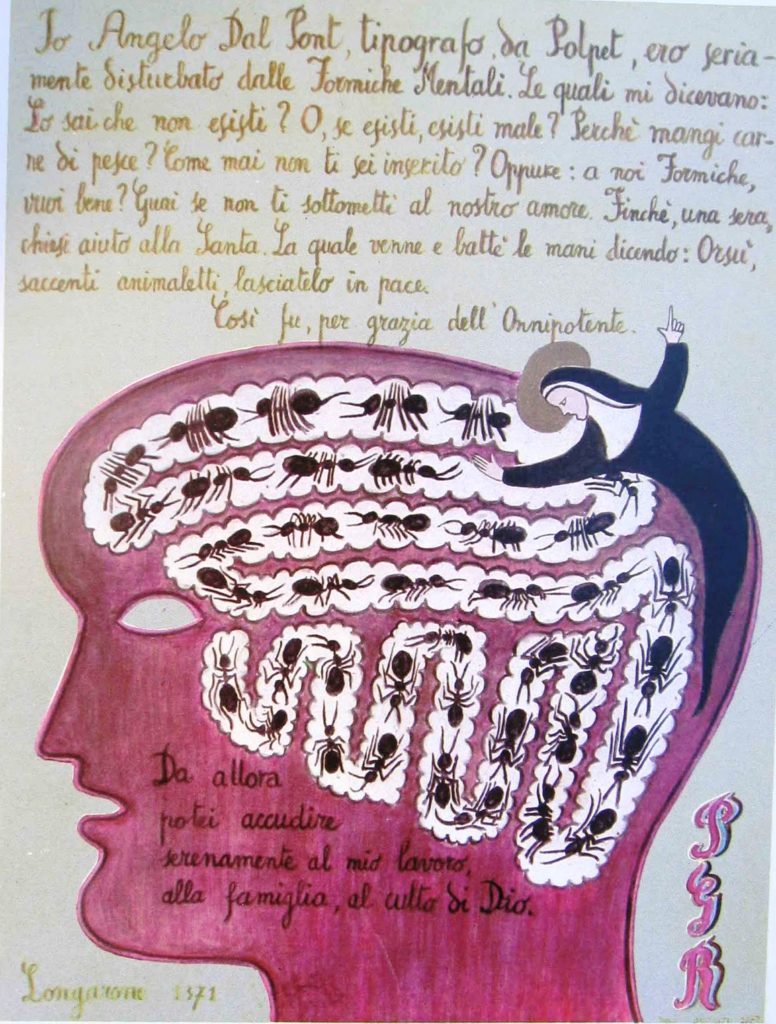

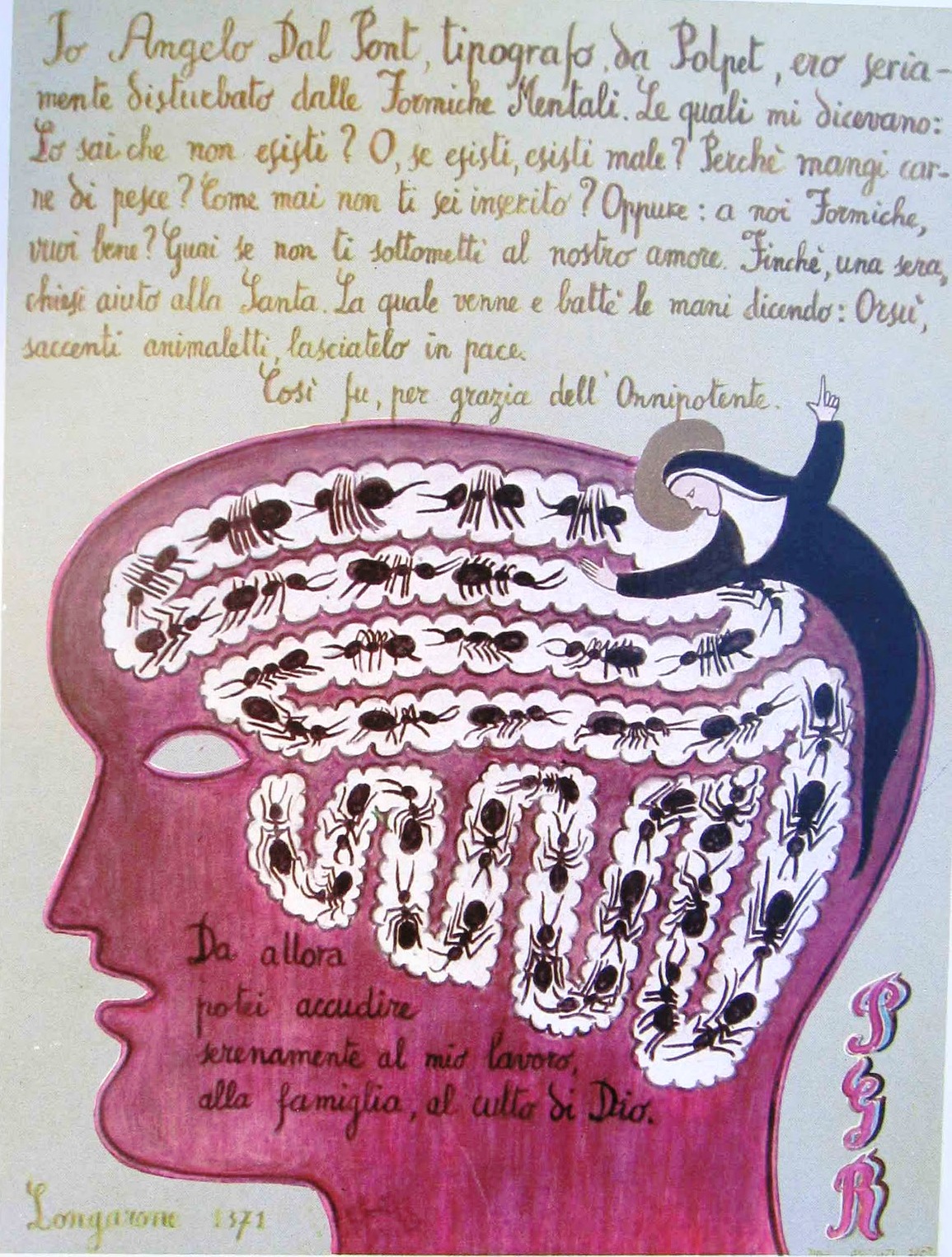

Per vivere bisogna crescere e non funzionare, educare non è «far funzionare» in base a canoni esterni (basati sul sei giusto/sbagliato) ma «far crescere» dall’interno (ti metto in condizione di scegliere liberamente tra ciò che ti fa crescere e ciò che ti fa regredire, perché crescere è compito tuo), come un giardiniere fa con i semi: «autorizza» chi ha già in sé tutta la vita, non è lui che la (im-)pone ai semi né la lascia al caso, ma le permette di crescere. Solo un’educazione autorevole, cioè che mette in condizione di crescere (come recita il detto «puoi condurre il cavallo all’acqua, ma non puoi costringerlo a bere»), rende prima «liberi» e poi «autori» della vita, permettendo «fioriture» e non «tagli»: si fa del male chi, come la ragazza della lettera, percepisce la propria vita come un male e usa il dolore fisico per avere attenzioni e per far sparire quello metafisico, che diventa psichico assai spesso come mera conseguenza dell’assenza di eredità, cioè povertà di senso della vita e di amore gratuito. Sono all’opera le terribili «formiche mentali» inventate da Buzzati: «Impercettibili allo stato normale, crescono a dismisura una volta installate nelle circonvoluzioni cerebrali, che gli insetti raggiungono introducendosi dalle orecchie». Da lì ripetono al malcapitato: «Lo sai che non esisti? E se esisti, esisti male? Come mai non ti sei inserito? A noi Formiche vuoi bene? Guai se non ti sottometti al nostro amore».

Il suicidio o i suoi sintomi che, silenziosamente (perché non ne parliamo abbastanza o ne parliamo a sproposito), avvelenano, come queste formiche, i corpi, cuori e teste dei ragazzi, ci indicano una via: rifare l’edificio culturale in cui ci sentivamo al sicuro da decenni, che si è prima incrinato con la crisi economica per poi crollare con la pandemia. Noi tutti «funzionavamo» perché e finché il mondo «funzionava», garantivamo il futuro ai ragazzi non perché eravamo bravi a educarli, ma perché il futuro c’era, però era fuori, nel pienessere, non in loro. Le fondamenta del nostro edificio erano solide solo in apparenza, perché non erano fatte di carne e spirito, come accade a tutte le torri di Babele. Ma a noi non è chiesto di costruire torri per raggiungere il cielo, ma di far crescere le vite che il cielo, e quindi il futuro, ce l’hanno già nelle radici. In fondo è facile rispondere al ragazzo che chiede «Che se ne farebbe, lei, di me?»: «Non lo so. Raccontamelo tu chi sei, cosa desideri e cosa puoi fare solo tu, e io ti accompagnerò, come fossi un figlio. Tutto il resto lo scopriremo camminando insieme».