Padre Mauro Lepori

Il tempo dell’Avvento ci rieduca al desiderio di Cristo, alla domanda, al grido che Lui venga a salvarci. Se c’è una cosa che più passa il tempo e più mi e ci è chiara, evidente, e addirittura diventa spontanea, istintiva, ma di un’istintività che esprime la nostra libertà educata dall’esperienza, come i gesti di difesa di fronte a un pericolo improvviso o l’abilità della mano del violinista anche quando deve improvvisare, questa cosa è la domanda, il reagire alla vita con un domanda di salvezza rivolta a Gesù.

È un’arte, quella di pregare domandando, che tutta la vita concorre ad esercitare, in cui è la vita a renderci virtuosi. Una settimana fa abbiamo incontrato Papa Francesco alla fine dell’assemblea dei superiori generali. A una domanda sulle situazioni di urgenza in cui tanti religiosi si trovano nel mondo, situazioni di miseria, di guerra, di malattia, ecc., il Papa ha risposto anzitutto richiamandoci a fare spazio alla gratuità, anche di fronte alle urgenze più drammatiche. E ha detto che fare spazio alla gratuità significa due cose: tanta preghiera e condivisione fraterna. Perché il pericolo che corriamo tutti di fronte alle urgenze della vita e della storia è di cadere nell’efficientismo, di pensare che quello che dobbiamo fare o essere noi sia la soluzione, la salvezza di cui abbiamo bisogno, di cui ha bisogno il mondo intero. Per questo il Papa ci ha richiamati ad insistere sulla preghiera, sul perdere tempo con Dio, e a sostenere le persone e le situazioni anzitutto con la preghiera. Diceva che questa è la chiave della sopravvivenza e sanità delle comunità e del futuro.

È un richiamo che mi ha fatto e continua a farmi bene nel momento che vivo, di fronte alle mille urgenze in mezzo alle quali mi trovo. Perché la tentazione dell’efficientismo è l’illusione di riuscire a risolvere le urgenze scavalcando la preghiera, la domanda, scavalcando cioè Dio che ci salva. La tentazione di credere che se faccio da solo, senza perdere tempo con Dio, faccio prima e mi libero prima dalle urgenze. Anche nel mio lavoro, e nell’organizzazione della mia vita, vedo che ho questa tendenza: di pensare che faccio prima se faccio da solo. Per le cose pratiche questo è spesso vero. Ma mi accorgo che è come se saltassi quello che il Papa chiama lo “spazio della gratuità”, lo spazio della preghiera e della condivisione fraterna. Cioè, uno si ritrova e a vivere e ad agire senza Dio e senza i fratelli, per cui, alla fine dei conti, si accorge che anche quando ha sbrigato le cose, quando ha risolto i problemi o disinnescato l’urgenza, si rende conto che si ritrova come nel vuoto, in una solitudine vuota, come se mancasse l’aria, e quindi il respiro che corrisponde alla vita, alla mia vita, a ciò per cui è fatta la mia vita.

Quest’aria che soffia nello spazio della gratuità è la comunione, cioè la carità di Dio che passa per i nostri polmoni, la nostra vita, i rapporti, il fare, il parlare. La carità di Dio che riempie di comunione anche la solitudine, il deserto, la morte.

Perché Pietro non si è messo a nuotare?

Recentemente, parlando di sinodalità durante una sessione per operatori di pastorale diocesana, mi ha colpito un dettaglio dell’episodio in cui san Pietro camminò sulle acque, in Matteo 14,24-33, a cui non avevo mai prestato attenzione.

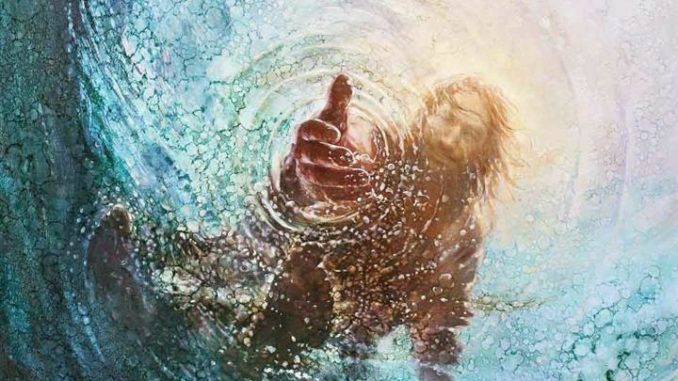

«Gesù parlò loro dicendo: “Coraggio, sono io, non abbiate paura!”. Pietro allora gli rispose: “Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque”. Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”. Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: “Davvero tu sei Figlio di Dio!”.» (Mt 14,28-33)

Quello che mi ha colpito per la prima volta in questo episodio è la reazione di Pietro allo sprofondamento. Solo grazie al potere di Cristo, Pietro poté camminare sulle acque. Per questo, dubitando di Lui, si è messo ad affondare nel lago. Ma la cosa a cui non avevo mai pensato è che Pietro sapeva nuotare. Certo, il mare era agitato, ma è strano che il riflesso di Pietro, quando stava per affondare, non sia stato quello di almeno provare a nuotare.

Capite: non reagì con una reazione istintiva, perché per un pescatore di lunga esperienza la reazione istintiva sarebbe stata di mettersi a nuotare, di tenersi almeno a galla. Cosa vuol dire che Pietro, pur con la poca fede che Cristo gli rimprovera di avere, ha una reazione quasi istintiva di ricorrere a Gesù, di mendicare la sua salvezza?

Vuol dire che Pietro, fin dal primo giorno in cui ha incontrato Gesù e ha lasciato tutto per seguirlo, fin dalla sua “prima Galilea dell’incontro”, direbbe il Papa, è entrato, per così dire, in un’altra dimensione della vita. Continuava a utilizzare tutte le sue qualità e capacità naturali, culturali o professionali, continuava a reagire, nel bene e nel male, con il suo temperamento, ma il fulcro della sua vita era cambiato. Aveva riconosciuto e integrato che il centro della sua vita fosse Colui che “è il centro del cosmo e della storia” (Redemptor Hominis, 1). Non poteva, non poteva più contare su nessun altro centro, su nessun’altra consistenza nella sua vita. Non poteva vivere come se il mistero di quest’uomo, così straordinario da poter camminare sulle acque e calmare il mare agitato, non fosse entrato nella sua vita, esigendo tutto il suo cuore, tutta la sua fiducia.

Certo, spesso Pietro e gli altri, come tutti noi, tornavano ai soliti istinti, a una vita, a reazioni, a sentimenti, a idee, tipici di chi non aveva incontrato Gesù, di chi non l’aveva ascoltato, non l’aveva visto fare miracoli, e soprattutto di chi non aveva sperimentato il suo amore, il suo sguardo amorevole su tutti. Che tanti pagani o peccatori, che un centurione romano o una donna cananea, potessero esprimere una fiducia in Gesù più grande e immediata di loro era assurdo, soprattutto per loro.

La conversione della fede, o alla fede, è la conversione che, nel prendere coscienza dei rinnegamenti di Cristo che consumiamo lungo tutto il giorno, torna a Lui chiedendo che riprenda per noi, nel nostro cuore, in tutta la nostra vita, il posto di Signore e Salvatore che ci attraeva, che riconoscevamo, ma sul quale dimentichiamo di regolare la nostra vita, di costruire la nostra esistenza, di proseguire il nostro cammino. Il modo migliore per farlo è gridare come Pietro: “Signore, salvami!” (Mt 14,30), che significa: “Oh Cristo, io so che tu sei il mio Signore e Salvatore! Riprenditi la mia vita e guidami sulla via della tua vita!” Sono certo che dopo il rinnegamento e il canto del gallo, tra i singhiozzi amari, sia stato questo grido, “Signore, salvami!”, che Pietro ha ripetuto continuamente e dal profondo del suo cuore.

Che però una reazione di affidamento totale a Cristo possa scattare in noi, magari in mezzo a una tempesta in cui ci sentiamo improvvisamente sprofondare nell’abisso, come una malattia, una crisi o un fallimento famigliare o professionale, una scivolata nel peccato, una reazione brutta del nostro carattere, un’ostilità subita ingiustamente, ecc., che in mezzo a tutto questo sia possibile una reazione che si affida a Cristo, come molti di noi lo testimoniano pieni di stupore e riempiendoci di stupore, questa è certamente una grazia, una grazia più grande di quelle che otteniamo con la nostra fede, più grande che se riuscissimo a permettere un miracolo.

L’esperienza più bella

Immaginiamo come Pietro ha dovuto ripensare a questo episodio. Magari si è chiesto anche lui: “Ma com’è che non ho pensato neanche un attimo che potevo nuotare?” Eppure doveva sentirsi lieto di non aver reagito istintivamente, di aver gridato “Signore, salvami!”, perché questo gli ha permesso di sperimentare la cosa più bella che si possa sperimentare con Cristo, la cosa che ci riempie di commozione, che ci fa guardare alla vita, persino alle nostre miserie, con una tenerezza altrimenti impossibile. Questa cosa più bella di ogni cosa, ancor più bella che avere una fede solidissima e coraggiosa, che sposta le montagne; più bella che rimanere tranquilli in mezzo alle tempeste della vita, più bella che ogni miracolo, più bella che camminare sulle acque, la cosa più bella della vita qual è? E di essere presi per mano da Gesù.

«Ma, vedendo che il vento era forte, s’impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: “Signore, salvami!”. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”.» (Mt 14,30-31)

Verrebbe da dire: benedetta la poca fede, benedetto il momento di dubbio e di paura, benedetto il mare agitato e il vento, se tutto questo ci porta a gridare che Gesù ci salvi, e soprattutto se questo permette a Gesù di stendere la sua mano verso di noi e afferrarci! Che importa il rimprovero – che poi è anche un rimprovero pieno di tenerezza, come di un papà al suo bambino – se Gesù lo fa tenendo Pietro per mano, tenendolo afferrato a Lui, ancora in mezzo al mare in tempesta. Pietro si sarebbe fermato lì per tutta la vita tanto quell’esperienza lo afferrava non solo per la mano ma tutto, tutta la sua umanità, tutta la sua vita, tutto il suo bisogno di salvezza.

La grazia di una fede da piccoli

Pensando a questo, ho ripensato a tutti gli sforzi che faccio per vivere con fede la mia vita, i miei e altrui problemi, le situazioni difficili, magari angoscianti. Mi rendo conto che in fondo cerco sempre di avere una fede che domina il mare e la tempesta, che domina tutto. Qui Gesù rimprovera a Pietro di avere poca fede, letteralmente di essere un uomo “di piccola fede – Ὀλιγόπιστε”. Non può essere capito anche positivamente come richiamo ad avere una fede da piccoli, una fede che proprio dentro quello che non riusciamo mai a dominare, a cominciare da noi stessi, dai nostri sentimenti, dal nostro orgoglio, dalla nostra meschinità, che proprio in mezzo a tutto questo questa fede da piccoli grida a Gesù e si lascia afferrare da Lui? Un bambino in pericolo fa come Pietro: grida e si lascia prendere. La fede che ci è chiesta non è quella di saper dominare tutto, ma di lasciarci afferrare e salvare da Cristo in tutto. Poi è Lui che domina tutto, che calma il mare, che fa arrivare a riva, ecc. Ma l’esperienza di tutto questo passa come per la cruna dell’ago della nostra piccola fede che si lascia afferrare da Gesù sull’orlo dell’abisso.

E ripeto che questa esperienza basterebbe, per chi la fa, basterebbe questo, perché quando il Signore e Salvatore ti tiene per mano, ti guarda, ti parla: che esperienza più grande e diretta della divina Salvezza volgiamo fare?!

È importante allora che capiamo come starci a questa esperienza, perché se ci pensiamo bene, essa è il nucleo di tutte le esperienze di incontro straordinario con Cristo che il Vangelo ci illustra. Anche tutto quello che abbiamo meditato di Marta agli Esercizi, in fondo per lei si concentrava nell’esperienza in cui, mentre lei affondava nelle molte cose da fare e nella rabbia astiosa verso sua sorella e il mondo intero, dopo aver gridato anche lei, a modo suo: “Signore, salvami!”, si è sentita presa per mano da Gesù, con estrema tenerezza, per essere accompagnata dall’amicizia con Lui, tenendosi afferrata a Lui, verso la pace della parte migliore della vita, che è stare con Cristo. Insomma, Gesù la prendeva per mano per condurla in un’esperienza che era ormai iniziata, proprio perché Gesù la teneva già per mano, le offriva già l’esperienza di cosa significa stare sempre unita a Lui.

Lo stesso per Zaccheo, per la Samaritana, per Nicodemo, per tutti! Lo stesso per noi. Quello che corrisponde totalmente al nostro cuore non è che otteniamo tutto quello di cui sentiamo il bisogno ma che, sperimentando come Gesù sta con noi nel bisogno, come Gesù ci prende per mano, ci accorgiamo che è solo di Lui che abbiamo bisogno. E allora, benedetta la situazione di bisogno che ci permette di scoprirlo!

Vivere attaccati al Salvatore

Però, se è una cosa così semplice, così famigliare, così corrispondente al nostro cuore, perché non ci stiamo sempre, in ogni circostanza e incontro della vita? Abbiamo proprio sempre bisogno di un mare in tempesta per farci afferrare dalla mano di Gesù e stare attaccati a Lui? Perché la fede che Gesù ci rimprovera di non avere mentre affoghiamo in mezzo ai flutti non diventa un’esperienza quotidiana?

Forse per una sola semplice ragione: che non viviamo la vita quotidiana con il nostro cuore. Cioè, non è il nostro cuore, assetato di pienezza e del Dio che solo gli corrisponde, il vero soggetto della nostra vita. Se lo fosse, anche remare sulla barca per inoltrarci a per la pesca quotidiana su un lago tranquillo come l’olio, anche questo sarebbe pieno di domanda, pieno del grido: “Signore, salvami!” E anche in questo, in questa vita quotidiana, Gesù ci afferrerebbe con la sua mano tesa per corrispondere al dramma del cuore con la sua tenera compagnia.

Vivere con un cuore sempre inquieto non vuol dire essere avventurieri romantici che possono permettersi il lusso di agitarsi per chissà che ideali e cause, ma vivere con un cuore cosciente di sé, del bisogno di salvezza rinchiuso in ogni esperienza della vita, tanto più se è banale e quotidiana. Un cuore inquieto è un cuore cosciente di sé, della sua natura, di come è fatto. Per un cuore cosciente di sé, anche la vita quotidiana in cui tutto va bene rimane un mare in tempesta che solo Cristo può calmare, che solo Cristo può rendere di nuovo amico della nostra vita, spazio in cui contemplare la bellezza del creato e sul quale lavorare con gli amici, guadagnarsi il pane, costruire il bene e il futuro della propria famiglia.

Per questo, ognuno di noi, in qualsiasi situazione si trovi, deve chiedersi se e come ha fatto l’esperienza di essere preso per mano da Gesù come risposta al suo bisogno di Salvezza. Questa è la “Galilea” di ognuno di noi, che va sempre come ridestata nel fascino che ci ha conquistato un giorno, che ci ha riconquistato in altri momenti cruciali della vita, ma che è troppo grande, troppo bello per essere confinato ai momenti di emergenza o catastrofici. Il mio cuore ha bisogno di una Galilea quotidiana, di una Nazaret quotidiana. Ha bisogno di vivere mano nella mano con il Nazareno che ci aiuta a vivere, che salva la vita, l’istante, il singolo incontro o rapporto, che ci rimette in piedi ogni volta che incespichiamo, per debolezza o per sgambetto altrui.

Non si tratta di vivere di miracoli, di rinunciare a quello che possiamo fare noi. San Pietro, se quel giorno non ha pensato di saper nuotare, e si è risollevato grazie alla mano di Gesù, non ha rinunciato a saper nuotare né a tutte le sue capacità umane e professionali. Non si tratta di gridare “Signore, salvami!” al posto di andare dal medico se sono malato, o di prendere le medicine; né di dimissionare al proprio ruolo educativo nei confronti dei figli pensando che ci penserà Gesù a prenderli per mano e farli crescere. La fede non è un’alternativa alla responsabilità che abbiamo nei confronti della vita. La fede assume tutte le responsabilità tenendo per mano Cristo, per cui l’esperienza della sua tenera compagnia che riempie e soddisfa il cuore entra in tutte le pieghe della vita donandoci di viverle al centuplo. È come una terra arida che viene irrigata, e allora tutti i semi, che di per sé contengono già tutti i frutti che l’albero produrrà, grazie a quest’acqua viva si aprono, germogliano, mettono radici e la pianta comincia crescere.

La comunità, mano di Cristo

Come accade questo? Mi ritorna in mente quello che ha detto il Papa sabato scorso ai superiori generali: questa esperienza avviene, si riproduce, nello spazio della gratuità della domanda e della condivisione. Quello che deve riaccadere è il grido di Pietro, “Signore, salvami!”, e che ci lasciamo afferrare dal tocco immediato della presenza incarnata di Cristo, dalla sua mano, cioè la Chiesa, la comunità, le persone la cui comunione trasmette ad ognuno di noi e fra di noi la tenerezza di Cristo che accompagna la vita. La Chiesa c’è, la comunità c’è, per permettere ad ogni uomo, in qualsiasi situazione e circostanza, di camminare, di vivere mano nella mano di Cristo, sostenuto e salvato da Cristo che ci afferra, da Cristo a cui apparteniamo, come il bambino alla madre, come l’amico all’amico.

Una compagnia è matura, è vera, è cristiana, se ci aiuta in questo, creando per noi e con noi lo spazio della gratuità, che è spazio di domanda di salvezza e di appartenenza al Signore e Salvatore della vita. Infatti, ogni volta che incontriamo la Chiesa, che ci incontriamo come Chiesa, sempre ci accorgiamo che siamo aiutati e ripresi, corretti e sorretti nel domandare e nello starci a camminare con Cristo, attaccati a Lui, dentro la vita. E la Salvezza ci sorprende come un centuplo di umanità, di gusto della vita, dei rapporti, anche nel vivere le prove, le malattie, i problemi dei figli, o le nostre cadute.

Se dobbiamo essere grati al carisma che ci ha coinvolti, e se dobbiamo essere grati a chi lo ha accolto e trasmesso per primo, sempre ci accorgiamo che il nucleo di ogni carisma è proprio come quell’esperienza di Pietro nel mare: il poter gridare la domanda essenziale del cuore e sperimentare l’essere presi, afferrati da Cristo come salvezza della vita.

Per questo, desiderare che questa esperienza diventi costante, la vita della vita, non sarebbe vero senza tornare al luogo e alla compagnia che ce l’ha trasmessa all’inizio. Non tornarci, vorrebbe dire non esserci accorti che abbiamo incontrato Cristo. Come se Pietro non si fosse più ricordato che quel giorno, a salvarlo dal mare in tempesta, era Gesù e non la sua abilità natatoria o la barca. Per questo, non torniamo alla Galilea del primo incontro per ritrovare sentimenti o forme che ci hanno colpito, magari nell’adolescenza, ma per ritrovare Cristo che ci prende per mano ora, che ci salva ora, che ci accompagna ora, proprio Lui.

“Vadano in Galilea: là mi vedranno”

Il Risorto ha rimandato i discepoli in Galilea non per ritrovare le belle colline verdi e il lago azzurro, ma per ritrovare il rapporto con Lui, vivo e presente. “Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là mi vedranno” (Mt 28,10).

Quando torniamo ai momenti di comunione con Dio e fra noi cercando solo le colline verdi e il lago azzurro, diventiamo critici e scontenti, perché neanche la Galilea era sempre verde e azzurra. Ma Gesù non ci manda in Galilea per fare turismo, ma per incontrare Lui. Non ci chiede di appartenere alla Chiesa o a una comunità per ragioni estetiche, sentimentali, ma per sperimentare la sua Salvezza, per lasciarci sempre di nuovo afferrare dalla sua mano. La bellezza della Galilea, della Chiesa, della nostra comunità, è l’onnipotente tenerezza di Cristo. Dovremmo andare con questo desiderio ad ognuno dei nostri incontri, di qualsiasi tipo, liturgico o di condivisione, per collaborare in opere o condividere servizi. Anche un incontro per bere il caffè, lo dovremmo vivere col desiderio e la disponibilità ad incontrare Cristo, a lasciarci salvare da Cristo, per lasciarci salvare non solo dal mare in tempesta, ma anche e soprattutto dal mare piatto e stagnante di una vita priva di tensione, di una vita che non chiede salvezza, che si è allontanata dalla prima Galilea e pensa che non può più ritrovarla.

La missione

Vivere questo, rinnovare questa esperienza, nella fedeltà allo spazio di gratuità della domanda e della condivisione, della comunione, è la condizione e la sostanza della missione. Non si trasmette l’annuncio cella Salvezza in Cristo senza trasmettere questa esperienza.

Immaginiamo come ha vissuto Pietro la sua missione, in Gerusalemme, ad Antiochia, a Roma. Come quando si è trovato con Giovanni di fronte al paralitico: «4Allora, fissando lo sguardo su di lui, Pietro insieme a Giovanni disse: “Guarda verso di noi”. 5Ed egli si volse a guardarli, sperando di ricevere da loro qualche cosa. 6Pietro gli disse: “Non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, alzati e cammina!”. 7Lo prese per la mano destra e lo sollevò. Di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono 8e, balzato in piedi, si mise a camminare; ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio.» (At 3,4-8)

Pietro ha fissato quell’uomo, gli ha annunciato Cristo nella sua povertà e impotenza, e poi lo ha preso per mano e l’ha sollevato. Insomma, gli ha trasmesso tutta l’esperienza che lui ha fatto quel giorno quando Gesù l’ha tirato fuori dalle acque. Ha teso al paralitico la mano di Cristo che salvava lui, a cui lui rimaneva aggrappato, e in questo sguardo, questo gesto, questa tenerezza, ha trasmesso al paralitico Cristo stesso. Non c’è nessuno sforzo nella missione di Pietro. Lui infatti appare spesso tranquillamente appisolato. Non perdeva il sonno preoccupandosi della missione. Perché? Ma perché chi salva è Cristo, la salvezza è la Sua, è Lui. Pietro deve solo lasciarsi salvare Lui e trasmettere a tutti la testimonianza che Cristo ti salva davvero, e che c’è un luogo di povere persone salvate che trasmette questa esperienza che Gesù è presente ed opera.

Per cui, anche fra di noi non ci deve essere l’affanno di cosa dobbiamo fare per trasmettere la Salvezza di Cristo. Dobbiamo solo accoglierla, sperimentarla e trasmettere a tutti coloro che incontriamo nella vita lo stupore, la gratitudine, di essere salvati così, con tanta compassione per la nostra miseria, con tanta tenerezza per la nostra fragilità.

Quando facciamo questa esperienza, non ci stupiamo più di essere strumenti della Salvezza per gli altri. Non perché li salviamo noi, ma perché ci accorgiamo che vivendo noi aggrappati a Cristo, non per merito ma per necessità, per coscienza della nostra miseria, quando diamo la nostra mano agli altri, non è più la nostra mano, ma la mano di Cristo che li sostiene, che li consola, che li guarisce, che li salva.

Da dove cominciare?

Da dove ricominciare? Mi ripeto, ma mi sembra di riscoprirlo ogni volta come una novità inedita, anzitutto per me. Nell’episodio di Pietro che cammina sulle acque, il punto cruciale per la sua libertà è stato quello di gridare: “Signore, salvami!” Lì la Salvezza ha potuto entrare nella sua vita. Questo vale anche per noi. Ma forse per noi c’è un grido ancora più fondamentale, più consono alla poca evidenza con cui guardiamo alla presenza di Cristo. Un grido che la Chiesa non si stanca di ricominciare sempre ad insegnarci, come una madre non si stanca di insegnare al bambino a chiamarla se ha bisogno. È il grido: “Vieni, Signore Gesù!” O il grido analogo: “Vieni, Spirito Santo!”, o ancora il grido con cui iniziano le ore dell’Ufficio: “Oh Dio, vieni a salvarmi!”

Questo grido invoca una presenza. Invoca la Salvezza come presenza. Non chiede anzitutto questo o quello. Non definisce ciò di cui sentiamo il bisogno, il miracolo che ci è necessario. Questo grido chiede Cristo, Signore e Salvatore. È un grido di fede, di fiducia. È come dire: “Signore, se tu vieni, se tu sei presente, se mi prendi per mano, va bene, mi basta! È di te che ho bisogno. Se poi fai il miracolo, mi accordi questa grazia, mi liberi da questa prova o pericolo, ti ringrazio. Ma non voglio nulla senza di te, e posso rinunciare a tutto, posso continuare a passare per questa prova, se tu sei con me, se mi prendi per mano e cammini con me, con noi!”

Quante testimonianze di questo ci circondano! Uno può chiedere tutte le grazie possibili, ma nessuna sarà mai più grande di Cristo stesso, della sua presenza che ci consola, che riempie la nostra solitudine e impotenza di fronte alla vita.

“Vieni, Signore Gesù!” Domandare Cristo è domandare tutto. È la domanda che ci libera da ogni pretesa sul nostro bisogno, su quello di cui avremmo bisogno. Domandare Cristo rende gratuita la nostra domanda, e questo libera la gratuità infinita di Dio verso di noi. Ma domandare Cristo è anche la domanda che riempie di speranza, anche di ricevere tutto, perché se il Padre “non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni cosa insieme con lui?” (Rm 8,32)

Commenta per primo